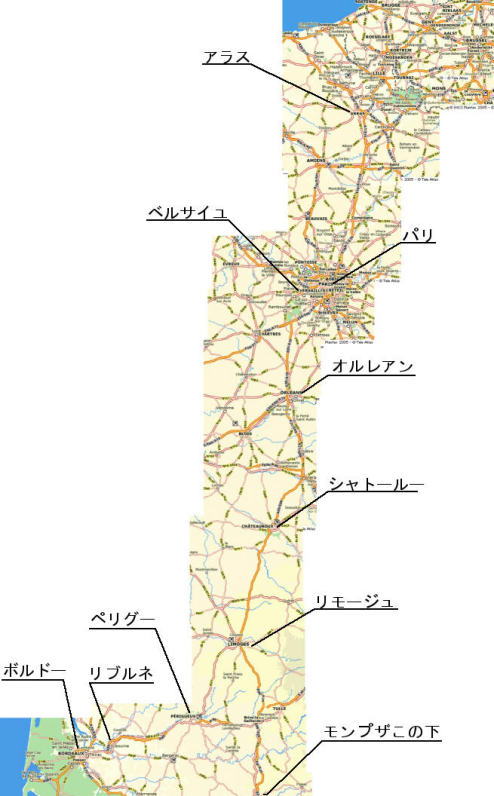

−お知らせ− このお話は史実に基づくものではなく、単なる妄想です。 一部に実在した人物・団体・物体・出来事・地名・思想・制度なども登場していますが、その行動や性格設定・実態・本質及び情景etcは、全て「でっちあげ」です。 それを承知の上、多少のことは目をつぶり、遊び心で読んでみようという方のみ、下へお進み下さい。 -ボルドーへの旅- 俺は今、パリから西南に600キロほど離れたボルドー地方に向かっている。 急ぎの馬車でも一週間ほどかかる所で、ジャルジェ家の領地であるアラスと比較しても、ゆうに三倍の距離はある。 どうせ男一人の旅なので、街道馬車を乗り継いで行くことにした。多分、十日ほどかかるだろう。 早馬や急ぎの馬車を頼むことも出来たのだが、むしろ、旅の途中で乗り合わせた色々な人の話を聞くことが出来る街道馬車の方が好都合だった。 本来、俺には日常的にオスカルという女主人を守る仕事がある。 だが、ここにこうして一人旅に出たのにも理由がある。 ジャルジェ家のワインを買い付けに行く予定の召使いが風邪をこじらせてしまったため、急きょ、いかにも体力だけはありそうな俺にこの仕事が廻ってきたのだ。 今までずっとオスカルのそばを離れずに見守ってきたのだから、この話を聞いたときは正直、戸惑った。 だが、あのフェルゼン伯のように世界を旅し、オスカルの見ることが出来ない世界を俺も見てみたい。 彼に負けず、自分を成長させる経験をしてみたいという欲求も湧いて出てきた。 しかし600キロというのは簡単な距離ではない。 「ちょっと、遠いな」 と、オスカルも奥様から話を聞いたときは、心配そうに俺を見つめていた。 少なめに見積もっても往復で二週間はかかる。途中で手間取れば一ヶ月近い旅になる。 「何の。おいしいワインのためだ、俺が行ってくるよ」 俺はわざと明るく振る舞う。 「まずいのを仕入れてきたら承知しないぞ」 オスカルも腕を組み、あきれたように笑う。 決して楽しいばかりでもないし安全でもないが、俺は行きたい、そう思った。 何よりフェルゼン伯には負けたくない。そして、一回り大きくなりたい。 それは彼女のため、であることは自分にもわかりきっていた。 ワインの買い付けと言っても、俺が樽を見極めて選ぶのではない。 そこまでワイン通でもないし、元々、安ワインであっても一応それらしい味なら何でもおいしく飲める。 それにお屋敷ではワインをパリの商人から直接買い付けしているし、普段から、毎年ジャルジェ家の召使いがボルドーに行っているわけではない。 どうやら新しい物好きの旦那様が人づてに有名なぶどう園のワイン樽を特別に分けてもらう事になったらしい。 だが一樽だけ運ぶというのは向こうにすれば面倒な事らしく、言わば、俺がワイン樽を買いに行くのだ。 行きはともかくとして、帰りは向こうで荷車を貸し出してくれるという。 しかし樽と言っても一抱えもある代物だし、運ぶのは大変だ。 行けばわかると言う旦那様は、いつもながら人には好き勝手をおっしゃるので実に弱ったものだ。 オルレアンまでは街道馬車の中で、裕福そうな商人と隣り合わせになり、たいそう儲かったという投機の話を聞かされた。 ものすごく上機嫌で、馬車に同乗した旅人にチーズやワインまでふるまうほどだった。 娘が年頃なのだが、持参金をちらつかせたら没落貴族の青年が群がってきたので優越感にひたっていると笑っていた。 貴族の没落ぶりはよく耳にする話だが、平民にとってはそら見たことかとあざける事が多い。 馬車に乗り合わせたのは商人が多いので、どうしても話題は特権貴族への不満になる。 俺は貴族や平民などと言う身分制度は理不尽なものだと常々思っている。 だがそれとは全く逆に、オスカルだけはいつまでも特権を持つ貴族として、優遇された立場でいて欲しいとも願っている。 どう考えても矛盾した願いだとは思うのだが。 オルレアンはパリから100キロほど南に下がった町で、ロワール川の川岸に位置し、歴史的建造物がひしめいている。 その昔、ジャンヌ・ダルクがこの市を解放した歴史があり、美しい町並みと共に聖少女の伝説も多々残っているという。 滞在は短いが、出来るだけ見物していくつもりだ。 ********** 次の都市、シャトールーまでは母子連れと一緒になった。二人とも貧しい身なりで手荷物も少ない。 母親は何かに失望したように沈み込み、特に幼い娘は口を真一文字につぐんでいる。もしかして空腹を我慢するように言いつけられているのだろうか。 娘は天使の輪が入ったつややかな黒髪で、色も白く、年頃になればさぞかし美しい娘になるだろう事は見て取れた。 あまりに黙りこくっているので話のきっかけに子供にパンを差し出したら、思っていた以上に感謝され、母親は涙を流して語り始めた。 なんでも夫の借金で土地も家畜も売り渡し、出稼ぎに出た夫が音信不通になり、ついに暮らしていけなくなったので、どうしようもなくなって実家に戻ることになったと言う。 問題は、まだ小さいこの娘が少女趣味のある領主に目を付けられ、多額の金貨とひきかえに養女に出す話が浮上したらしい。 しかし、あまりにおぞましい話なので夜逃げするようにして家を飛び出し、街道馬車に乗り込んだのだという。 実は実家も貧しく、帰ったからと行って安心というものではなく、これからの事を考えたら不安で仕方ないと言った。 女は25才だというが、とても顔色が悪く髪も抜け落ち、かさかさの肌はどう見ても50才は過ぎているように見えた。幸い、娘には最低限まともな生活をさせていたらしく、行儀も良いし健康そうにしている。 母親はお金がなくて色々と汚い仕事もやってきたが、今は体を壊してたいした稼ぎも上げられない。このまま川に飛び込んだらどれほど楽だろうかと言ってすすり泣く。 俺はどんな慰めの言葉もこの母親の助けにはなりはしないと知りつつ、「生きていればいつか良いこともありますよ、奥さん」と言わずにはいられなかった。 そう、いつか幸せが訪れるという心構えは大事だ。 シャトールーで降りた母子の娘の手に、俺は自身が予備に持っていた3枚の金貨を握らせた。 残りのお金は旦那様のものだったので手を付けるわけにはいかない。 母親は困惑したように辞退したが、施しではなくいつか倍にして返してくれたらいいので無期限でお貸し致しますと無理矢理渡した。 もちろん、あの母子がほどこしを受けるためにある程度嘘を言っていたのかも知れない。 だが、当面の生活の足しになればそれで良いし、もし全てが真っ赤な嘘だったとしても、だますよりはだまされるほうが幸せだ。 この話を聞いてオスカルならどうするだろう。 多分、母子の実家で事実を確認し、変態領主の屋敷へ乗り込んでケンカを売り、大騒動になるんじゃないだろうかと、馬鹿らしい想像と思いつつ笑えた。 六日目にはようやくリモージュに到着した。もう一息でボルドーに着く。 リモージュは最近になって陶器の鉱脈が見つかり、焼き物がはじまったそうで、今ではセーブルに並んで人気が上昇し、白色陶器の窯元は国王が買い上げるほどになっているらしい。 ここではエマイユ(七宝焼き)が名産なので、おばあちゃんにブローチでも買って帰るつもりだ。 とは言えどんな柄がいいのだろう。俺には女性用の小物の選び方などさっぱりわからない。 だが、しまったことに自分の金貨は母子にあげてしまい、ろくな買い物をすることは出来ない。 からのポケットに手を突っ込み、俺はきらびやかな七宝焼きを横目にちらりと眺めるだけだった。 よほど物欲しそうな顔をしていたのか、店の売り子が俺の手のひらに小さなエマイユを握らせてくれた。 「あんたにあげるよ」 と、上目遣いで目配せした。 「じゃ、これ」 ただでもらうのも気が引けたので、残っていたお金をかき集めて彼女に渡してその場を去った。 売り子は何か悪態をついていたが、どういう意味なのかよくわからなかった。 が、もしかしてあれは「お誘い」だったのだろうか。 それと気がついたときには再び街道馬車に乗り込んだ後だった。 俺の頭の中では色々な妄想が広がっていったが、実に旅では何が起きるかわからない。 ドキドキすることだってあるものだなと苦笑した。 ペリグーの町を過ぎ、ボルドーへ向かう最後の馬車の旅では、樽桶職人の男と一緒になった。 先日通ってきたリモージュ近辺で、樽材に使う良質のオークが切り出されているそうで、森林を見に行った帰りなのだそうだ。 この手の職人は気質からして仕事に誇りを持っている。 一緒に旅をしている10才ぐらいの息子もあとを継ぐのか、父親の話を嬉しそうに聞いている。 俺がジャルジェ家のお屋敷へ来たときもちょうどこの年頃だった。 もし親父が生きていれば俺も大工の見習いになって、父親の後ろを追いかけ回していたのだろうかとふと思う。 それにしてもこの男、樽の話を始めたらなかなか終わらない。 なんでも樽材に使うフレンチオークは国王が保護しているほどで、丈夫な木らしい。 馬車での移動に樽は壊れないのかと聞くと、運搬用に補強した樽を使うので大丈夫だと念を押された。 ついでに補強の仕方などもこと細かく聞かされたが、うんちくは三時間ほど続き、しまいには疲れてしまい無意識に相づちを打つだけで、あいにく頭に残っていない。 男も自分の語りに満足し、つい午後の眠い時間にうたた寝を始めた頃、とんでもない事態が起きた。 馬車の後ろから賊が襲ってきたのだ。 ちょうど人通りのない街道で、よもや昼間からそんなものが出没するとは予想もしなかった。 賊は二人組で、馬車の屋根に乗せた荷物が目当てなのだろう。 中には我々三人しかおらず、幸いにも若い娘さんはいない。 樽桶職人の話では確か、ペリグーの町にいる母親に衣料を届けた後なので、荷物の多くはカラッポだと言っていた。 賊はとんだ空振りの馬車を狙ったことになる。 一番の金目のものと言えば、俺が持っているワインの代金だろう。 しかしそれよりも命が大事だ。 慌ててスピードを上げる御者の努力とは裏腹に、賊は馬車に追いついて両脇に並び、突然、短銃を発射し、窓ガラスを突き破り運悪く樽桶職人の肩に命中した。 こちらは誰も武器は持っていない。 こんな事なら護身用に持っていたらと思っても後のまつりである。 樽桶職人にしっかりしろと声をかけ、御者に大声で事態を告げると、彼は座席の下に短銃があるから応戦してくれと叫んだ。 「応戦しろったって!」 俺はオスカルほど射撃に自信はない。 しかし、樽桶職人が肩を押さえてうめいている姿を見て、こちらも命の危機を感じていた。 二人組の賊にすかさず短銃を向けると、彼らも一瞬ひるんだ。 こちらが威嚇で撃つように見せかけると、素早く後ろに下がり再びこちらに狙いを定めてくる。 二人の動きには全く無駄がない。 自己流の野暮ったさはなく、よく訓練されている。さすがに俺にも彼らがただ者ではないことはわかった。 オスカルやジェローデル大尉を見慣れているせいか、軍人の身のこなしはよくわかる。 彼らは賊ではない。 と、言うことは俺の軍隊式の構えを見て、相手も警戒したかも知れぬ。 そう思った瞬間、馬車は大きく傾いて失速した。 体が馬車の中で浮き上がり、目が回る。 樽桶職人の息子が窓から投げ出されそうになったので、俺は必死で彼を抱きしめ、出来るだけ身をかがめて守りの姿勢をとった。 そしてそのまま背中と足に衝撃が走って、俺は意識を失った。 ********** 俺が気がついたのはボルドーにほど近いリブルネという町の宿屋だった。 この町もワインの産地で、ようやく目的地の近くにたどり着いたという安堵の気持ちが湧いてきた。 ただし、とんでもないトラブルに巻き込まれたのであるが。 御者も樽桶職人の親子も無事で、みんな怪我や打撲などでベッドに横たわっていたが、何とか元気だった。 俺は背中の筋が少し痛むのと、馬車の中で子供をかばおうとして右足をひねってねんざをしたらしい。 御者は最後に足を撃たれ、馬車の制御が取れなくなって横転したと言った。 賊が去った頃に、後から来た馬車に発見され、何とかここまで運んでもらったらしい。 だが、そのあたりの記憶は全くない。 俺はあわてて懐を探ったが、金品は盗まれていない。 町の民兵や警察官が事情を聞きに来て、「誰かに追われているのか」と質問されたが、誰も身元が知れており該当しなかった。 ひょっとしてあの母子を追ってきた領主の私兵かも知れない。 あるいは、あの母子が賊の仲間で、俺が持っている残りの金貨を奪いに来て、たまたま現場に後続の馬車が通りかかったので、何も取らずに逃げたとも考えられる。 が、誰がどこで聞き耳を立てているかも知れない。こういう根拠のない憶測は軽々しく口に出すことではない。 しらばっくれて、何も知らないふりを通した。 しかし、ここであまりのんびりとしている暇はない。 助けてくれた人たちにお礼を言ってリブルネを出発し、俺はボルドーへ向かうことにした。 腫れた足ではほとんど歩けず困っていたところに、宿にいた父と娘の二人連れが同情してくれて、ちょうど我々も向かうところだから送ってあげようと言ってくれたのだ。 親子はモンプザという村から来たと言い、父親は村のワイン農場で働いているらしい。 名前はリヴィエと言い、身なりからして立派なので、技術系か経営に近い立場だろう。 アンヌという娘はまだ12才というが賢くしっかりしており、俺の荷物を持ったり手を貸してくれたりと親切だった。 かといって強引な性格ではなく、どちらかと言えば控えめで物静かな少女だ。 聞くと、彼女も数年前までは足が弱くて立ち上がれなかったそうで、歩けない人の気持ちはよくわかるわ、と笑っていた。 よく観察すると、アンヌは非常に小柄で痩せている。 生まれてから5年ほどはベッドで過ごしていたので、同い年の子たちより少し成長が遅れているらしい。 元々病弱なので、多分修道院には入れてもらえないだろうと残念そうに言うが、やりたいことがいっぱいあるので、心配はしていないと言う。 ここからボルドーまでは40キロほどで、夕方には到着する。 訪ねていく商人はよく知っている人だし、屋敷の住所もわかるから、安心しなさいとリヴィエ氏は言った。 又、ボルドーでは彼の商談中に、娘のアンヌは慈善事業のために教会や貧しい人たちの慰問に行くらしい。 俺はあまり奉仕活動に慣れていないし、積極的になった事もないが、アンヌの話を聞いてなぜか興味を持った。 そしてごく自然に、彼女に同行したいと申し出ていた。 ********** ボルドーは古くからワイン作りで有名な町だ。 夏の湿度は低くて過ごしやすく、冬は温暖なこの地方に適したブドウの品種を植えたのは紀元前にまでさかのぼる。 ここはヨーロッパでも指折りの貿易の拠点であり、多くの船団がワインを積んでボルドーから世界中に向けて出港していく。 ワインの製造と貿易で賑わうこの地方では商家も栄え、人々は豊かに暮らしている。 ボルドーの商人の屋敷に到着後、すぐにワイン樽の引き渡しがあり、帰りの馬車と荷車、それと輸送用に金具を補強した樽と対面した。 ワインを持って帰るというので、小型の樽に移し替えるものと想像していたが、ごく一般的な大きな樽で、どう見ても一抱えもあり、こんなものを一人では持ち上げることはとうてい不可能だ。 馬車の後ろに小さな荷車を取り付け、ワインを乗せると言うが、多少安定感に欠けるのは仕方ない。 帰りは賊に会わないよう祈るのみだ。 商人にこれまでのいきさつを話すと、大いに気の毒がられた。 足の腫れが引くまでは遠慮なく滞在してもらって結構だし、おいしいワインを日替わりで出してあげようと言われ、少なくともワインの本場に来たかいがあったと実感した。 ボルドーの温暖な気候と同じように、人々はおおらかで明るい。 俺はボルドーがいっぺんに好きになった。 話が済み、約束通り杖をついて教会について行く俺を、アンヌは面白そうに誘導した。 リヴィエ氏も俺の素性を知り、町の雑踏の中に娘一人で行かせるよりは安心しているらしい。 「大丈夫なの、アンドレ」 アンヌは時折振り返って俺の様子を見た。 その後、教会と慰問先で見た光景は俺にとって忘れられないものになった。 これほど発展したボルドーの町にも、こんなにと思うほど貧しい人たちがいた。 田舎で畑を借りて農作をしていたが、作物のほとんどを税金にとられ、暮らしていけなくなって都市部に流れてきた家族や、貧しさから病気になり、やせ細ってベッドに横たわる子供など、とてもここに書ききれないほどの悲惨な暮らしがあった。 アンヌは力を無くした母親に変わって赤ん坊にミルクを飲ませたり、寝たきりの老婆に食事をさせたりと、小さな体で忙しそうに動き回っていた。 彼女にはすでにボルドーに何人かの知り合いがいて、数人ずつに分かれて貧しい家々を訪問しているのだと言う。 あいにく杖をついて身動きが不自由なのだが、俺も何か手伝うことは出来ないだろうかと考え、部屋の片付けなどを始めた。 足がどうもなければ簡単な家の修繕ぐらいできるのだが、と、悔しく思う。 又、教会にいる司祭の多くは身分が平民であるために司教などの要職に着くことが出来ず、その上、教会に振り当てられる税金は僧侶貴族たちで独占されていた。 司祭の中には神の教えを説かずに、身分制度の恨みつらみを教会に集まった人々にぶちまけ、心安らかになるべき教会は、むしろ怒りと嘆きに満ちあふれていた。 アンヌはそれについて意見することはなく、「私はただ、マリア様のご意志で奉仕活動をしているので、司祭様がおっしゃることについてとやかく言う資格はありません」と、深く関わることを避けていた。 貧しくて不平も言えない人々、生きる道を説かずに怒りを説く司祭、そして身分制度の上であぐらをかく特権階級の人々。 町の中には様々な世界があり、中でも貧しい者ほど不満の声を上げることが出来ないほど打ちのめされていた。 アンヌの目はそのような人々の上に注がれ、怒りに燃える司祭や市民たちとは一線を画していた。 この制度は間違っている。 少なくとも、改善しなければいけない。 そんな想いがこれまで以上にわき上がる。 俺はその時、はっと気付かされた。 フェルゼン伯は世界中を旅し、たくさんの人々に出会い、多くの事を体験してきたと言う。 だが、彼はこのような貧しい人々に出会ったのだろうか。 もし出会ったにせよ、どうにかしなければと心を揺さぶられたのだろうか。 それは大いに疑問だった。 彼は貴族だし、俺はそうではない。 同じ世界を見ても同じものが見えているとは限らない。 フェルゼン伯に負けたくないという気持ちは、いかに狭い心で考えていたのかを思い知らされ、自分を大きく見せたいなどという虚栄心はこの時どこかへとふき飛んでいった。 彼と俺とは違うものだ。比べることはないのだ。 すっかり暗くなってリヴィエ氏の宿にアンヌを送っていくと、そのまま食事に誘われた。 彼の話によると、アンヌは元々、元気な赤ちゃんだったのだが生後しばらくしてベッドから落ち、歩けなくなったらしい。 アンヌの母、つまり彼の妻は聖母マリアを深く信仰しており、アンヌの足が良くなるよう、毎日マリア像に祈りを捧げ続けて、ついに奇跡が起きたのだと言う。 彼女の精力的な活動の源は、母親から受け継いだ聖母マリアへの信仰と、自分の願いは必ず実現するという強い意志に他ならない。 今、自分に出来ることを何でもいいから実行する、俺はそんな当たり前のことを彼女によって教えられたような気がした。 暖かいスープを運んでくれたアンヌは少し疲れたのか、足が重たそうだった。 元気になった今も、それでも人よりは疲れやすく、足がまだまだ丈夫ではないらしい。 「だけど、私はやりがいがあって、楽しくて仕方ないの」 アンヌはケロリと言う。 「この子は体も丈夫ではないし、嫁に出すことは難しいと考えている。だから本人の思うままにさせてやろうと思っているのですよ」 リヴィエ氏は自分の娘が、女としてごく当たり前な幸せを手に入れられないであろうという事を残念そうに言う。 しかし、一方のアンヌは父の一言に対しても楽天的だ。 「私が足を悪くしたのもマリア様からの贈りものなのよ。でなければ私はマリア様のことをあまり知らないまま一生を過ごしたでしょうし、今ここで私がこうやって活動しているのは、きっとマリア様に愛されているからだと思うの。だからこれ以上の幸せはとても考えられないわ」 アンヌの顔は輝いていた。 このようなことを言うのは失礼だが、彼女は決して美人な方ではない。 しかし人を惹きつけ、内面から輝いているアンヌはとても美しい。 俺は素直にそう感じていた。 足が動くまで一週間滞在し、俺はワインを積んだ馬車で帰ることになった。 ジャルジェ家の屋敷まではこのでっかいワイン樽が俺の相棒となる。 アンヌたちは一足早くモンプザに帰っていき、又の再会を約束した。 ボルドー地方はベルサイユからも遠い。 次に又いつ会えるかというのは全く保証することは出来ないが、彼女の強い意志と、彼女の言う聖母マリア様のご加護がある限り、これが永遠の別れではないような気さえした。 それが旅の出会いというものかも知れない。 少なくとも、俺に影響を与えた少女はこの後、自分の道を切り開いて行くに違いない。 俺はアンヌから勇気をもらい、すがすがしい気持ちで帰路についた。 薄曇りの中から太陽が顔を出し、春がもうそこまでやってくると告げているような朝だった。 2005/7/14/ up2005/7/17/ 後書き 位置関係がわかりにくいので地図を載せます。 引き出し線で指してますが、都市の位置関係はアバウトです。 目安として、ベルサイユからオルレアンまでは約120キロほどです。 ちょっとばかしアンドレと一緒に旅行気分?  地図サイトからもらってきたのだけれど、無断転写でございます。(^_^;) 著作権者の方のクレームがあれば取り下げます。 戻る |